【原创】“莫”道艺途茫无路 明灯缘至有良“方”

--在北京画院莫晓松工作室和方政和工作室求学的两段缘

有人戏言,一位画家能否成功,那是一命二运三风水。

其实我更想说的是,天时、地利、人和,这才是最重要的。

在对的时间里,对的地方,遇到对的人,这将会影响你的一生。

对于我这样非科班出身的民间画者来说,北京画院就是这个对的地方,画院的老师们正是这个对的人。

早在2012年,在家自学十几年的我,怀着求真、求知的欲望,背井离乡独自进京进修学习。也是在那一次的进修,认识了我的老乡,北京画院的方政和老师,其温文儒雅的举止,幽默生动的课堂教学和满纸书卷气的画风深深地吸引了我。通过方老师这里了解到,北京画院是我们走进艺术殿堂的一座桥梁,也是一盏照亮艺术道路的明灯。然而由于一些个人原因,没能达成进北京画院进修的夙愿。

2014年下半年,偶然的机会下,见到一位同学的画风,特别吸引着我,其画面对线条的收放、轻重缓急很是考究,后来才知道原来他是莫晓松莫老师的学生。

在初学画的时候,大约是上个世纪九十年代末,就知道莫晓松老师的大名,那时候临摹了很多莫建成老爷子和莫晓松老师的作品讨生活。原来莫晓松老师也在北京画院,而且工作室也在招生,我知道,改变我艺术道路重要的一次缘分来了。于是乎,次年(2015年)九月份毅然入学北京画院莫晓松工作室研修班。

中国画之中,笔墨是其构成的重要元素,笔者线也。

莫老师的作品中,线条是他的一大特点,他对线条特别专注,强调骨法用笔,常将山水画中的用笔方式应用到花鸟画当中,而且对书法入画的笔法是常人所不能及的,这一点从莫老师经常写的《敦煌写经小楷》以及大字《西狭颂》便可管中窥豹。

莫老师时常告诫我们,要多练字,线条是中国画的框架,中国的艺术,不管是书法还是绘画,线条都是至关重要的一个点,课堂上,他示范勾线时候,是我们最激动的时刻,看着轻松惬意的翻笔、铺毫,点写,掠笔、绞转、顺逆、中侧、提按、转折、点戳……原来中国画的线条需要这么讲究,有着这么多的道理在其中,原来画还可以这样画,原来笔法可以有这么丰富的变化,原来可以画的如此轻松惬意……古法、骨法用笔,源是如此也。

唐代画家张璪有云“外师造化,中得心源”。师造化,师大自然,写生是创作的前提,前人有说,艺术来源于生活又要高于生活,莫老师在课堂上和我们说:我们中国画的写生特点是“目识心记,眼追手摹”,我们要画的不是你看到的东西,而是根据画面的需要进行移花接木,需要人为、主观意识的去提炼、取舍等进行艺术加工,诸如方圆、长短、粗细、疏密等等的表现手段,这才能画出心目中的物象,这便是“中得心源”。

记得有一次写生画竹子,画室里有一盆竹子,同学们都在画自然向上的竹子,我听取了莫老师写生之前对我们说的话,进行了改造,从画面右上角斜着下垂一支竹枝,并在末端往回引的这么一个姿态。叶子在画的时候也是做了大量的删减,仅留着几组我认为需要保留的叶子。盆景里的竹子已经只是一个竹子的生理特征参考,对于当时的我来说,这其实是一次大胆的“改编”,一次肆无忌惮的尝试。没想到莫老师看到后,大为表扬,他说,咱们写生就是要这样大胆的进行艺术加工,把自己内心对所描绘的物象精神进行合理的表现。比如这竹子,不屈不挠的精神表达出来就对了。

原来,中国画的写生是这么一回事。

与北京画院的第二次结缘是在2017年了。

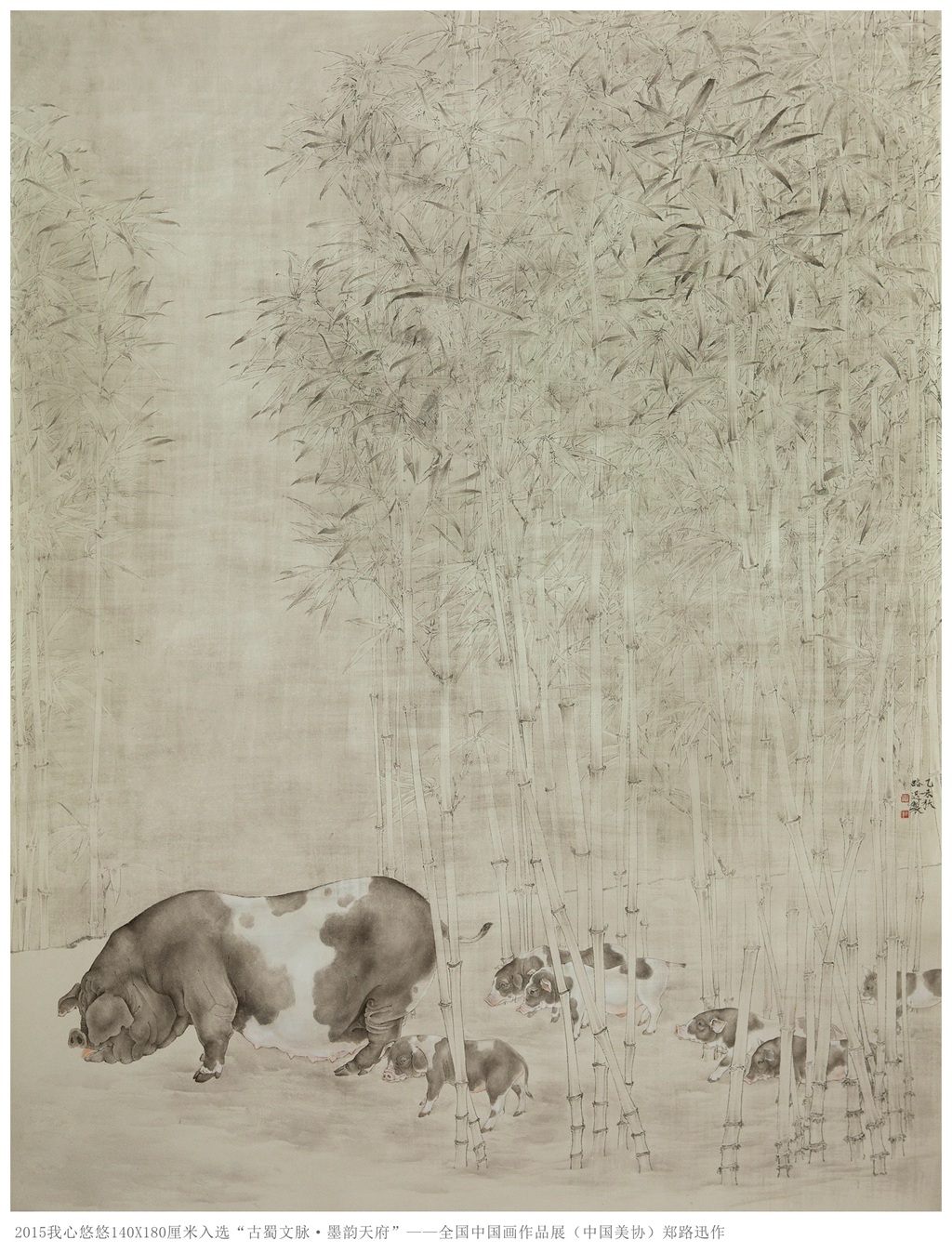

在2014年,有幸,我的一张表现猪的作品《踏青》,在第二届现代工笔画展中获了个奖,第二年,又创作了一张有关猪的作品入选全国展(其实我画猪很少,也就那么两三张而已)。不少朋友以为我是画猪专业户。此后有点迷茫,我真的要画猪么?在一个偶然的机会中,方老师对我说,“同样都是饱满的形,与其花时间在猪之上,不如换个品种去画大象,也许大象背后的文化内涵,可能更值得你花时间去探索。”就这么一句话,从2015年到2017年,一共画了十几张大象,然而,总是不尽人意。

2016年莫老师工作室研修班结业之前,老师对我们说由于精力原因,下一届没打算再办班,让我们都不要再报了。学的正起劲的时候,这突然间没老师教导那可怎么办。

在这空档的一年当中,时常去方老师家中拜访、请教。但自己总觉得老是麻烦方老师,很不合适,是以,2017年,我毅然拜入方老师门墙。

从最基本的宋元作品解读,到大自然之中写生,再到造型的提炼,经过半年的时间“魔鬼”训练,暮然回首,以前的作品,在造型上原来是那么的稚嫩或者说是无知吧。

方老师说:“大象无形,人仰丹顶。”

白象,与佛家有关,不但需要多读佛家经典,更要从自己的言行开始改变。

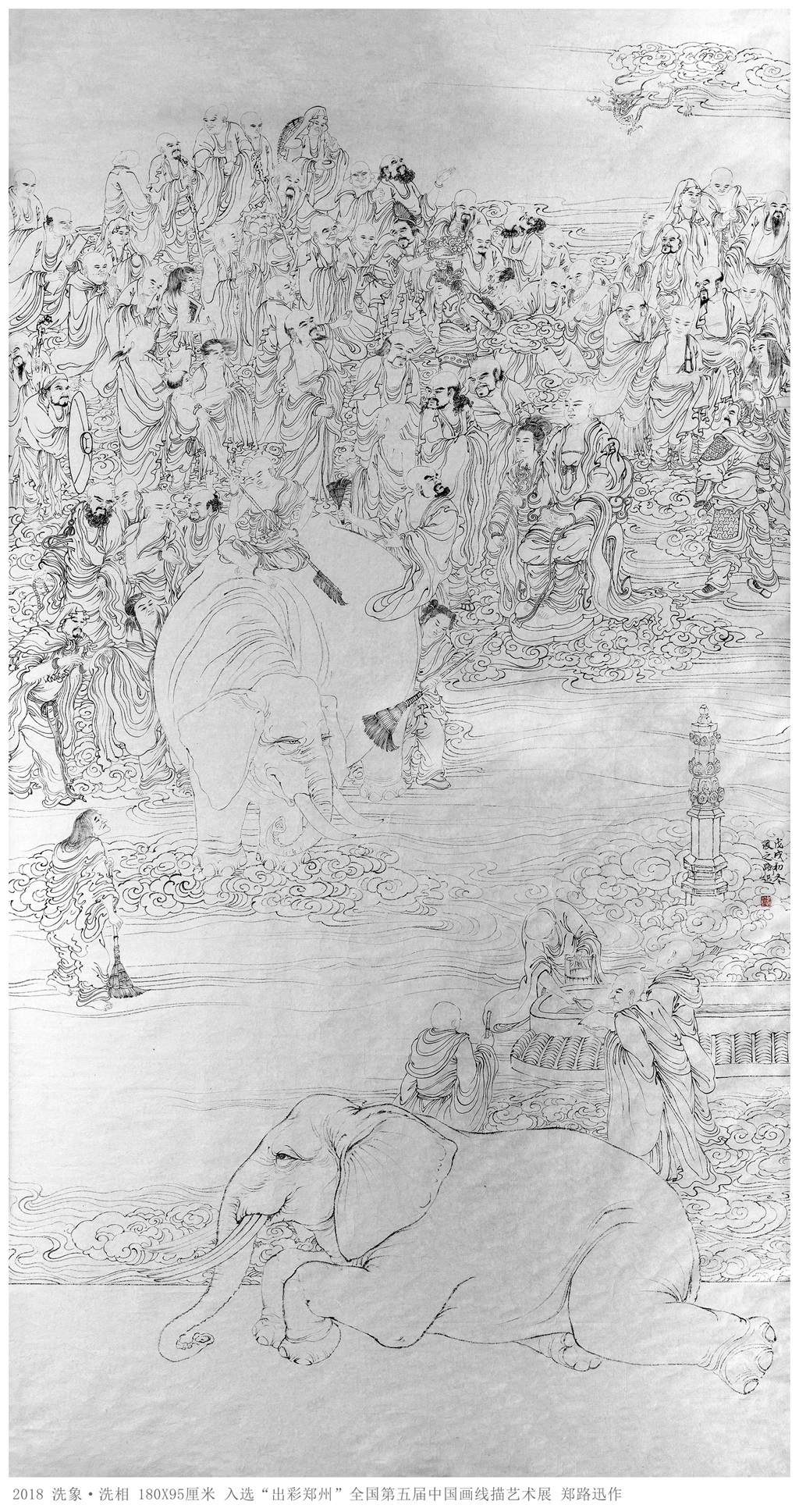

古人为什么画洗象图?

有云:象即非象,夫何可扫。非象即象,夫何不扫。玄而解之,拂拭非真。默而识之,森罗非妄。墨乎,吾与尔深入那罗延窟矣。又云:佛门以洒扫为第一执事,自沙弥自老秃,无不早起勤作也。香林有塔,扫而洗,洗而又扫。舍利放大光明,不在塔中而在手中矣。

是啊,画象不是象,画人不是人,画的其实就是我们的内心,如此,才能“舍利放大光明”!

在造型当中,有几个词,是方老师平时一直挂在嘴上的。绘制这张洗象图的过程可谓是艰辛,此稿最早可以追溯到2017年下半年,一直到2019年5月份才完成最终的定稿。在修改过程当中,充分的体会到了方老师常常所说的造型当中的“抱团”、“张力”、“抛物线”、“顺势而为”等等字眼,各种艰辛和欢喜唯有自知,当然所获也是甚丰,解决了我个人对于造型一直以来的困惑。

从照片造型到素描造型,又由素描造型到中国画的造型转换。从客观到主观意识的表达,我反反复复修改了二十来稿,最终才定型下来,已经把自己虐的体无完肤了。当然,还有很多的修改空间,将来有机会还可以再做完善。

在第六稿、第十稿时候分别还入选了由中国美协举办的美丽中国•纪念改革开放40周年—全国中国画作品展和“出彩郑州”全国第五届中国画线描艺术展。

“腹有诗书气自华”。方老师教的不仅仅是绘画手段,更多的是如何把物象画的有内涵,有文化,这一点,我觉得对我来将是影响深远的,尤其是早年自学,画面有着很多习气、匪气、草莽气,要把这些坏习惯变成书卷气、儒雅之气、富贵气何其难。

记得2018年初在宜兴写生,有一次方老师给我们看了一朵江宏伟先生所提炼的樱花,在放大了数倍的情况下,突然间,我体会到了那种张力、那种膨胀感,那种饱满。一下子开窍了,我将这种感觉,用在了洗象图画面当中,马上和谐融洽了,又由此延伸到禽鸟、草木、山石,真是无往不利,这将我个人绘画当中最大的短板:造型,自此也有了底气。

在北京画院进修的这几年当中,两位恩师教过我的何止只是上文所述,感恩在对的时间、对的地方,遇到对的老师。

感恩北京画院给与我们大学殿堂级的学习平台,也给与了我们师徒式因材施教的培养机会。

感恩莫老师、方老师在我艺术道路中最需要“充电”的时间段中给与灯塔般的指引。

感恩!

此

顿首

郑路迅

2021.03.12 夜于灯下

目录 返回

首页

- 评论列表